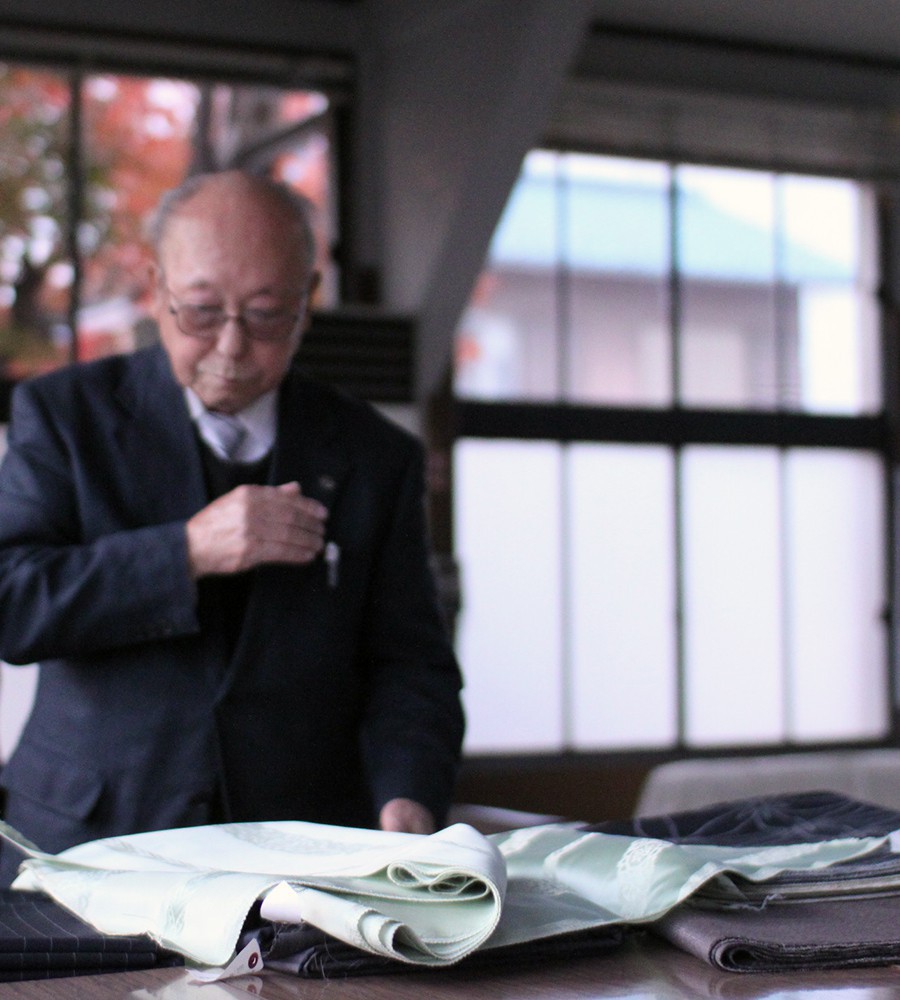

歩けば自然と生地に手がのびる町

尾州の歴史、尾州のこれから

産地

豊かな水と温暖な気候に育まれて

愛知県の北西部に位置する尾州産地は、今や言わずと知れた織物の一大産地となっています。

当地方では昔から織物生産が盛んに行われてきましたが、これは木曽川の豊かな水と肥沃で温暖な濃尾平野の恩恵があったからともいえるでしょう。

尾州産地は、糸から織物に至る全工程が地域に結集し、分業体制を確立しているのが最大の特徴といえます。

そのため、この業種としては好都合な多品種少量短サイクル生産が可能となっています。

尾州織物工業協同組合は、尾州産地の中でも北部に属する木曽川町を中心として、一宮市と江南市の企業が加入していますが、毛織物や化合繊織物の服地はもちろん、カーテン生地などインテリア織物を手掛けており、常に時代の先端をいく織物を世に送り出しています。

質量ともにトップレベルの尾州の織物は、今日も自然の偉大な恵みと産地技術者の創意工夫によって、皆さんのもとへともたらされています。

歴史

奈良時代以降から継承

- 奈良時代以降 麻織物、絹織物、綿織物、毛織物等素材を変えながら、織物産地として発展。

- 明治中期 毛織物の研究・生産が盛んになる。

- 明治後期 梳毛織物、綿毛交織、絹毛交織に成功し、和服用の毛織物の生産を開始。

- 明治末期 ドイツ製のションヘル織機、整理機械等を導入。

- 大正期 洋服地用の毛織物の研究・生産に取り組み始める。

- 昭和初期 洋服地用のセル、ラシャ類の生産が盛んに。日本有数の毛織物産地となる。

- 昭和25年 作れば売れるという、「ガチャ万景気」のブーム。

- 昭和29年 織機が登録制となり、織機の新増設が制限される。

- 昭和36年 原毛の輸入自由化。

- 昭和45年 毛織物の輸入自由化と発展途上国に対する特恵関税の供与

- 昭和46年 昭和30年代後半からアメリカ向けの輸出が増大。対米輸出数量の自主規制が始まる。

- 昭和48年・昭和54年 2度のオイルショックの影響による大きな変動期。

- 昭和60年代前半 天然繊維ブームにより、生産量が増大。

尾州織物

産地のこれから

現在、バブル崩壊による景気の低迷に加え、イタリア、中国製品との競合などによる国際競合時代となり一段と厳しい状況を迎えています。

今後 集積のメリットである分業体制を生かした企画提案型企業体質への転換や川上、川下等との連携強化によるQR体制の構築により、新しい発展を目指していきます。

尾州織物工業協同組合

3つの製品群

3つの製品群

尾州織物工業協同組合では、3つの製品群を生産しています。

✕

愛知県一宮市木曽川町黒田蔵ノ浦73